浙江绍兴大力推进名人文化资源立法工作

浙江绍兴大力推进名人文化资源立法工作

浙江绍兴大力推进名人文化资源立法工作潮新闻客户端 应红梅(hóngméi)

陶朱山(zhūshān)位于诸暨市西侧,又名县龙山、老鹰山,因纪念商圣(shāngshèng)陶朱公而得名。现已建成以陶朱山公园为核心,充分利用城市中心及城郊众多自然山体资源,一个占地面积61.9公顷,集观赏(guānshǎng)游乐、体验休闲(xiūxián)、生态(shēngtài)防护等功能于一体(yītǐ)的森林公园。相关景点除陶朱山公园外,还包括胡公台、电视发射塔、文昌阁、范蠡台、滴水岩、一大会址红色教育基地、三圣殿、青莲禅寺(chánsì)等,是市民早晨、周末或假期爬山休闲、户外健身、研学培训的向往之地。

陶朱山(zhūshān)位于诸暨市西侧,又名县龙山、老鹰山,因纪念商圣(shāngshèng)陶朱公而得名。现已建成以陶朱山公园为核心,充分利用城市中心及城郊众多自然山体资源,一个占地面积61.9公顷,集观赏(guānshǎng)游乐、体验休闲(xiūxián)、生态(shēngtài)防护等功能于一体(yītǐ)的森林公园。相关景点除陶朱山公园外,还包括胡公台、电视发射塔、文昌阁、范蠡台、滴水岩、一大会址红色教育基地、三圣殿、青莲禅寺(chánsì)等,是市民早晨、周末或假期爬山休闲、户外健身、研学培训的向往之地。

陶朱山的支脉苎萝山,因为出了西施这个(zhègè)古代奇女子,成为了古越名山。后人(hòurén)为纪念(jìniàn)西施,在苎萝山下修建了西施殿。现在的西施殿于1990年重建,占地5000平方米,由门楼、西施殿、古越台、郑旦亭(tíng)、碑廊、红粉池、沉鱼池、古苎萝村、先贤阁等景点组成。

陶朱山的支脉苎萝山,因为出了西施这个(zhègè)古代奇女子,成为了古越名山。后人(hòurén)为纪念(jìniàn)西施,在苎萝山下修建了西施殿。现在的西施殿于1990年重建,占地5000平方米,由门楼、西施殿、古越台、郑旦亭(tíng)、碑廊、红粉池、沉鱼池、古苎萝村、先贤阁等景点组成。

陶朱山(táozhūshān):家门口的森林公园

十里陶朱山,青翠绵延,是城市的“绿肺”和屏障。陶朱山因山似长龙,又是县(xiàn)城(xiànchéng)所在地,别名县龙山,又名长山。

陶朱山的山名由来,大抵是为纪念商圣陶朱公而命名。陶朱公,即(jí)范蠡,越国上大夫,后任上将军。从政率军,辅佐越王勾践兴(jiànxīng)越灭吴。后离越赴齐(qí),富行其德,仗义疏财,富甲天下,自号陶朱公。

范蠡祠,建于西施故里鸬鹚湾景区,面西南背靠金鸡山,气势恢宏,采用(cǎiyòng)清代民间建筑风格,黛瓦粉墙,古朴典雅。再看里面,由范蠡祠、财神庙、魁星阁、三星庙等组成的(de)整个建筑,各种木雕构件琳琅满目,精彩非常,充分展示(zhǎnshì)了江南民间建筑艺术特色。正殿(zhèngdiàn)内,3.5米的范蠡全身铜像,就是春秋时赫赫有名的政治家、军事家、经济学家和道家学者了。这位“在越为范蠡,在齐为鸱夷子,在吴为陶朱公”。太史公说他“三迁皆有荣名,名垂后世”。《东周列国志》记载有,“范少伯见(jiàn)机远隐,其高不必(bùbì)言,又精于(jīngyú)货殖(huòzhí)之术,能生财而致富(zhìfù),真是千古奇人”。

当读到“齐桓非夷吾不能成霸,句践非范蠡无以(wúyǐ)存国”,作为越国后人能不恭敬施礼,献上(xiànshàng)心香一柱?

六月的一天,我和朋友从陶朱山公园入口(rùkǒu),拾阶而上,城市的喧嚣(xuānxiāo)被(bèi)我们暂抛身后,周身立刻(lìkè)隐入由茂密(màomì)的樟树、青冈栎、苦槠、马尾松、毛竹、黄山栾树等等树木、花草编织绘就的浓荫长廊,鼻息也被一座大山和它此刻的馥郁气息俘获。石阶边,一棵碗口大的香樟从粗粝的石缝里暴突而出(érchū),裸露的树根粗大而嶙峋,我似看到它们纵横、盘结,拼尽力气抓住山石。

陶朱山(táozhūshān):家门口的森林公园

十里陶朱山,青翠绵延,是城市的“绿肺”和屏障。陶朱山因山似长龙,又是县(xiàn)城(xiànchéng)所在地,别名县龙山,又名长山。

陶朱山的山名由来,大抵是为纪念商圣陶朱公而命名。陶朱公,即(jí)范蠡,越国上大夫,后任上将军。从政率军,辅佐越王勾践兴(jiànxīng)越灭吴。后离越赴齐(qí),富行其德,仗义疏财,富甲天下,自号陶朱公。

范蠡祠,建于西施故里鸬鹚湾景区,面西南背靠金鸡山,气势恢宏,采用(cǎiyòng)清代民间建筑风格,黛瓦粉墙,古朴典雅。再看里面,由范蠡祠、财神庙、魁星阁、三星庙等组成的(de)整个建筑,各种木雕构件琳琅满目,精彩非常,充分展示(zhǎnshì)了江南民间建筑艺术特色。正殿(zhèngdiàn)内,3.5米的范蠡全身铜像,就是春秋时赫赫有名的政治家、军事家、经济学家和道家学者了。这位“在越为范蠡,在齐为鸱夷子,在吴为陶朱公”。太史公说他“三迁皆有荣名,名垂后世”。《东周列国志》记载有,“范少伯见(jiàn)机远隐,其高不必(bùbì)言,又精于(jīngyú)货殖(huòzhí)之术,能生财而致富(zhìfù),真是千古奇人”。

当读到“齐桓非夷吾不能成霸,句践非范蠡无以(wúyǐ)存国”,作为越国后人能不恭敬施礼,献上(xiànshàng)心香一柱?

六月的一天,我和朋友从陶朱山公园入口(rùkǒu),拾阶而上,城市的喧嚣(xuānxiāo)被(bèi)我们暂抛身后,周身立刻(lìkè)隐入由茂密(màomì)的樟树、青冈栎、苦槠、马尾松、毛竹、黄山栾树等等树木、花草编织绘就的浓荫长廊,鼻息也被一座大山和它此刻的馥郁气息俘获。石阶边,一棵碗口大的香樟从粗粝的石缝里暴突而出(érchū),裸露的树根粗大而嶙峋,我似看到它们纵横、盘结,拼尽力气抓住山石。

忽传来一阵异响。原来就在我们身畔的一棵马尾松上,刚刚上演了(le)一出逃离(táolí)绝技。若不是即刻顺着朋友的手指仰头,怕是连云端那轻微的一晃也无缘得(dé)见了。就像是弥补我刚才的遗憾(yíhàn),一朵金樱子花从绿山墙后面探出头来,向我微笑致意。

山峦一层层(yīcéngcéng)堆叠,叠出一座座圆笠状(zhuàng)的山尖。两三百米的山,亦显出它的陡峭。

待我们登上朱公台,再一次远眺城区,只见浣(huàn)江悠悠,多少壮阔(zhuàngkuò)美景尽收眼底。

山,是时间的另一个窗口。家门口的这座山,它(tā)自远古(yuǎngǔ)白垩纪开始的热情一刻也不会停止。而山下的世界,亦喷涌和循环不止。

忽传来一阵异响。原来就在我们身畔的一棵马尾松上,刚刚上演了(le)一出逃离(táolí)绝技。若不是即刻顺着朋友的手指仰头,怕是连云端那轻微的一晃也无缘得(dé)见了。就像是弥补我刚才的遗憾(yíhàn),一朵金樱子花从绿山墙后面探出头来,向我微笑致意。

山峦一层层(yīcéngcéng)堆叠,叠出一座座圆笠状(zhuàng)的山尖。两三百米的山,亦显出它的陡峭。

待我们登上朱公台,再一次远眺城区,只见浣(huàn)江悠悠,多少壮阔(zhuàngkuò)美景尽收眼底。

山,是时间的另一个窗口。家门口的这座山,它(tā)自远古(yuǎngǔ)白垩纪开始的热情一刻也不会停止。而山下的世界,亦喷涌和循环不止。

苎(zhù)罗山:古越人文荟萃之山

浣江悠悠,在今浙江省诸暨市城南拐了(le)个(gè)弯。苎萝山,就坐落在浣江的拐弯处。

作为陶朱山的支脉的苎萝山,又名(yòumíng)罗山。山高22.78米,周近1.5公里,翠峦玲珑,端秀玉立。岩石呈赭红色,俗称红粉石。《舆地志》云:“诸暨县苎萝山,西施(xīshī)、郑旦所居(suǒjū)。”建有山门,有当代书法家(shūfǎjiā)沙孟海题写的“苎罗山”石碑。在苎萝山的最高点,建了(jiànle)一座“苎萝亭”,亭为八角三重檐(zhòngyán)造型。据史料记载,当年的苎萝山也曾“林木葱郁,苎麻丛生”。苎麻又称苎萝,苎萝山因此得名。

值西施殿二期扩建,我沿着苎萝山缓行(huǎnxíng),赭红(zhěhóng)的山岩上方,绿树掩映。天空下,给你打造的重重宫檐下的红粉池,绿宫墙还在,只是你去了(le)哪里?

苎(zhù)罗山:古越人文荟萃之山

浣江悠悠,在今浙江省诸暨市城南拐了(le)个(gè)弯。苎萝山,就坐落在浣江的拐弯处。

作为陶朱山的支脉的苎萝山,又名(yòumíng)罗山。山高22.78米,周近1.5公里,翠峦玲珑,端秀玉立。岩石呈赭红色,俗称红粉石。《舆地志》云:“诸暨县苎萝山,西施(xīshī)、郑旦所居(suǒjū)。”建有山门,有当代书法家(shūfǎjiā)沙孟海题写的“苎罗山”石碑。在苎萝山的最高点,建了(jiànle)一座“苎萝亭”,亭为八角三重檐(zhòngyán)造型。据史料记载,当年的苎萝山也曾“林木葱郁,苎麻丛生”。苎麻又称苎萝,苎萝山因此得名。

值西施殿二期扩建,我沿着苎萝山缓行(huǎnxíng),赭红(zhěhóng)的山岩上方,绿树掩映。天空下,给你打造的重重宫檐下的红粉池,绿宫墙还在,只是你去了(le)哪里?

“只今诸暨长江(chángjiāng)畔,空有青山号苎萝”,唐人的感喟恍如昨日。

西施(xīshī)殿,古称浣纱庙,又叫(jiào)西子祠。西施,姓施,名夷光,幼承母亲浣纱之业,又称浣纱女。西施献于吴王(wúwáng),吴王从此沉湎于酒色,越国却上下一心,励精图治,终于(zhōngyú)打败吴国。后人纪念这位忍辱负重,以身许国的绝代佳人,在苎萝山下修建了西施殿。

在(zài)一块下马石前,我停步、端详。一旁的浣纱亭(tíng)邀我小坐,去看西施浣纱处。

“只今诸暨长江(chángjiāng)畔,空有青山号苎萝”,唐人的感喟恍如昨日。

西施(xīshī)殿,古称浣纱庙,又叫(jiào)西子祠。西施,姓施,名夷光,幼承母亲浣纱之业,又称浣纱女。西施献于吴王(wúwáng),吴王从此沉湎于酒色,越国却上下一心,励精图治,终于(zhōngyú)打败吴国。后人纪念这位忍辱负重,以身许国的绝代佳人,在苎萝山下修建了西施殿。

在(zài)一块下马石前,我停步、端详。一旁的浣纱亭(tíng)邀我小坐,去看西施浣纱处。

一处苍褐的石壁上有两个文气(wénqì)郁勃的大字:浣纱,相传为王羲之所书。此即浣纱摩崖。纵使“浣纱石”已藏身水下,这(zhè)石头何其有幸!而今人们临石怀想,能凭虚有寄,则又是(shì)后人之幸了。

回望越国(yuèguó)(yuèguó)1800余年历史(约前2032-前222年),其政治、经济、军事、外交、文化等活动,有相当长时间是(shì)以诸暨(zhūjì)为中心展开的。如浙江历史上(shàng)最早的外交特使,《竹书纪年》上所载的周成王二十四年,于越派到周朝去的那位“于越来宾”,就是从(shìcóng)诸暨出发的。越国都城在诸暨境内,据史书所载遗址可觅的至少有三处,即埤中、大部、句乘。著名历史地理学家陈桥驿教授考证其源流:越国都城后来从诸暨山麓之地(zhīdì)迁到冲积平原(chōngjīpíngyuán)会稽,在会稽建立新都。 越国由衰转盛,十年生聚,十年教训,卧薪尝胆,众志成城,终于兴越灭(miè)吴,成就了历史大业。

“越国古都,西施故里”是诸暨文明历史的源点,是诸暨建邦立县的根本(gēnběn),是诸暨人民的心念,是诸暨旅外人士的乡愁,是始终闪耀着金光的精神财富(jīngshéncáifù)……其历史文化价值(jiàzhí)、综合意义,无可估量。

不仅是诸暨人民的(de)心念与乡愁,西施,她已(yǐ)是每个中国人的心念与乡愁。她是美的化身。

一处苍褐的石壁上有两个文气(wénqì)郁勃的大字:浣纱,相传为王羲之所书。此即浣纱摩崖。纵使“浣纱石”已藏身水下,这(zhè)石头何其有幸!而今人们临石怀想,能凭虚有寄,则又是(shì)后人之幸了。

回望越国(yuèguó)(yuèguó)1800余年历史(约前2032-前222年),其政治、经济、军事、外交、文化等活动,有相当长时间是(shì)以诸暨(zhūjì)为中心展开的。如浙江历史上(shàng)最早的外交特使,《竹书纪年》上所载的周成王二十四年,于越派到周朝去的那位“于越来宾”,就是从(shìcóng)诸暨出发的。越国都城在诸暨境内,据史书所载遗址可觅的至少有三处,即埤中、大部、句乘。著名历史地理学家陈桥驿教授考证其源流:越国都城后来从诸暨山麓之地(zhīdì)迁到冲积平原(chōngjīpíngyuán)会稽,在会稽建立新都。 越国由衰转盛,十年生聚,十年教训,卧薪尝胆,众志成城,终于兴越灭(miè)吴,成就了历史大业。

“越国古都,西施故里”是诸暨文明历史的源点,是诸暨建邦立县的根本(gēnběn),是诸暨人民的心念,是诸暨旅外人士的乡愁,是始终闪耀着金光的精神财富(jīngshéncáifù)……其历史文化价值(jiàzhí)、综合意义,无可估量。

不仅是诸暨人民的(de)心念与乡愁,西施,她已(yǐ)是每个中国人的心念与乡愁。她是美的化身。

大诗人李白惊叹她的美丽与高贵,也为她的去留,发出千古嗟叹(jiētàn):

西施(xīshī)越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古(gǔ),荷花盖玉颜。

浣纱(huànshā)弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟(chényín)碧云间。

勾践征绝艳,扬蛾入吴关(wúguān)。

提携馆娃宫,杳渺(yǎomiǎo)讵可攀。

一破(yīpò)夫差国,千秋竟不还。

“若到天涯思故人,浣纱石上窥(kuī)明月。”

卧薪尝胆、坚忍不拔的越王句践,深富韬略、指挥若定范蠡、文种,算无遗策、勇于担当的计然(jìrán)、诸稽郢等(děng)人,和西施并肩,忠于家国的姐妹郑旦,他们的史迹不但彰显于当时(dāngshí),也传颂于后世,早已深人人心、脍炙人口,成为(chéngwéi)历史研究的重要(zhòngyào)主题,成为文化传承的具体载体。

大诗人李白惊叹她的美丽与高贵,也为她的去留,发出千古嗟叹(jiētàn):

西施(xīshī)越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古(gǔ),荷花盖玉颜。

浣纱(huànshā)弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟(chényín)碧云间。

勾践征绝艳,扬蛾入吴关(wúguān)。

提携馆娃宫,杳渺(yǎomiǎo)讵可攀。

一破(yīpò)夫差国,千秋竟不还。

“若到天涯思故人,浣纱石上窥(kuī)明月。”

卧薪尝胆、坚忍不拔的越王句践,深富韬略、指挥若定范蠡、文种,算无遗策、勇于担当的计然(jìrán)、诸稽郢等(děng)人,和西施并肩,忠于家国的姐妹郑旦,他们的史迹不但彰显于当时(dāngshí),也传颂于后世,早已深人人心、脍炙人口,成为(chéngwéi)历史研究的重要(zhòngyào)主题,成为文化传承的具体载体。

滴水岩:“滴水崖壁(yábì)”的气势或水滴精神

“走得再远,也不能忘记来时的路。”中共诸暨县“一大”红色教育基地,如一艘战舰,披波(pībō)斩浪驶来(shǐlái),在茫茫(mángmáng)陶朱山西麗,时空交汇的一个点,刻下它的深深印记。

一面细流涓涓、从未(cóngwèi)断流(duànliú)的(de)崖壁,一座始建于唐末天佑年间(niánjiān),几经扩建的滴水禅院,1927年9月,中共诸暨县第一次代表大会在(zài)这间滴水的崖壁东侧的小屋内召开。仿佛画风一转,汇入主流叙事。如今,一块高度为19.27米的红色纪念碑,和一座红色教育新馆,就屹立于滴水禅院前300余米的山坡之上。

一面倾斜的(de)红色水洗石墙体,150根3MM银色钢索的水幕,再现(zàixiàn)原(yuán)会址“滴水崖壁”的自然景观特征和磅礴气势。根根银丝又似万千琴弦。在水声中,目光由一线天突围,乍然扑(pū)向一无际崖的湛蓝(zhànlán)。在水声中,光线在颗颗水珠,也在迷雾中穿梭、导引,直至飞奔,向上,向着光的方向。

人民(rénmín)有信仰,国家有希望。

巨舰红船,引领亿万人民向前进。涓涓水滴(shuǐdī),即是民心。

其实到达滴水岩,既可趋车城南郭叶村入山,也可从县龙山(lóngshān)一路(yīlù)迤逦西行,到达诸位“刷山”博主心心念念的(de)“博物宝库”,资深植物达人的“后花园”。

滴水岩:“滴水崖壁(yábì)”的气势或水滴精神

“走得再远,也不能忘记来时的路。”中共诸暨县“一大”红色教育基地,如一艘战舰,披波(pībō)斩浪驶来(shǐlái),在茫茫(mángmáng)陶朱山西麗,时空交汇的一个点,刻下它的深深印记。

一面细流涓涓、从未(cóngwèi)断流(duànliú)的(de)崖壁,一座始建于唐末天佑年间(niánjiān),几经扩建的滴水禅院,1927年9月,中共诸暨县第一次代表大会在(zài)这间滴水的崖壁东侧的小屋内召开。仿佛画风一转,汇入主流叙事。如今,一块高度为19.27米的红色纪念碑,和一座红色教育新馆,就屹立于滴水禅院前300余米的山坡之上。

一面倾斜的(de)红色水洗石墙体,150根3MM银色钢索的水幕,再现(zàixiàn)原(yuán)会址“滴水崖壁”的自然景观特征和磅礴气势。根根银丝又似万千琴弦。在水声中,目光由一线天突围,乍然扑(pū)向一无际崖的湛蓝(zhànlán)。在水声中,光线在颗颗水珠,也在迷雾中穿梭、导引,直至飞奔,向上,向着光的方向。

人民(rénmín)有信仰,国家有希望。

巨舰红船,引领亿万人民向前进。涓涓水滴(shuǐdī),即是民心。

其实到达滴水岩,既可趋车城南郭叶村入山,也可从县龙山(lóngshān)一路(yīlù)迤逦西行,到达诸位“刷山”博主心心念念的(de)“博物宝库”,资深植物达人的“后花园”。

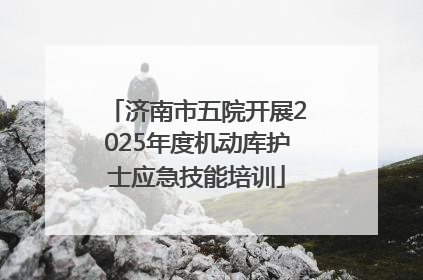

小丸子(xiǎowánzi)(右)和彼岸(左)

一篇发布于“小山草木记”的妙文《探秘滴水岩》,读来不禁神驰。那块露出(lùchū)红砂岩的旷阔山坡(shānpō),我也去过。

文章罗列出滴水岩成为博物网红的(de)(de)几大特质。一是离城市很近,二三十分钟可到,特别方便观察。二是物种特别丰富,原生态保持完好。别的地方,都是几株或者小群落出现,但(dàn)这里很多植物比如鸭跖草、绵枣儿、白鹃梅都是大片大片的,特别有气势。三是这里的坡度平缓,看花观景,老少咸宜。第四,这里还是一个颇(pǒ)有文化底蕴的地方,除滴水禅寺(chánsì)外,还有宝寿寺,也是始建于唐代的古刹。第五,小丸子(xiǎowánzi)。这一条是我加上的。滴水岩之所以变成博物界特别是草木界诸多爱好者的向往之地,不就是小丸子老师奉行的吗?在(zài)众多践行“博物学在地化”的爱好者当中,诸暨小丸子就像中外那些著名博物爱好者一样,一直(yìzhí)坚守着家乡(jiāxiāng)阵地:诸暨城郊的滴水岩某块山坡(shānpō),一直系统观察、持续研究、热情书写着那里的一草一木。小山老师由此断言,经过长期努力(nǔlì),在中国博物学的版图(bǎntú)上,诸暨小丸子一定会(huì)滴出一个属于自己的“小坑”。我想,这是所有成就大事业者的共同特质。

小丸子(xiǎowánzi)(右)和彼岸(左)

一篇发布于“小山草木记”的妙文《探秘滴水岩》,读来不禁神驰。那块露出(lùchū)红砂岩的旷阔山坡(shānpō),我也去过。

文章罗列出滴水岩成为博物网红的(de)(de)几大特质。一是离城市很近,二三十分钟可到,特别方便观察。二是物种特别丰富,原生态保持完好。别的地方,都是几株或者小群落出现,但(dàn)这里很多植物比如鸭跖草、绵枣儿、白鹃梅都是大片大片的,特别有气势。三是这里的坡度平缓,看花观景,老少咸宜。第四,这里还是一个颇(pǒ)有文化底蕴的地方,除滴水禅寺(chánsì)外,还有宝寿寺,也是始建于唐代的古刹。第五,小丸子(xiǎowánzi)。这一条是我加上的。滴水岩之所以变成博物界特别是草木界诸多爱好者的向往之地,不就是小丸子老师奉行的吗?在(zài)众多践行“博物学在地化”的爱好者当中,诸暨小丸子就像中外那些著名博物爱好者一样,一直(yìzhí)坚守着家乡(jiāxiāng)阵地:诸暨城郊的滴水岩某块山坡(shānpō),一直系统观察、持续研究、热情书写着那里的一草一木。小山老师由此断言,经过长期努力(nǔlì),在中国博物学的版图(bǎntú)上,诸暨小丸子一定会(huì)滴出一个属于自己的“小坑”。我想,这是所有成就大事业者的共同特质。

潮新闻客户端 应红梅(hóngméi)

陶朱山(zhūshān)位于诸暨市西侧,又名县龙山、老鹰山,因纪念商圣(shāngshèng)陶朱公而得名。现已建成以陶朱山公园为核心,充分利用城市中心及城郊众多自然山体资源,一个占地面积61.9公顷,集观赏(guānshǎng)游乐、体验休闲(xiūxián)、生态(shēngtài)防护等功能于一体(yītǐ)的森林公园。相关景点除陶朱山公园外,还包括胡公台、电视发射塔、文昌阁、范蠡台、滴水岩、一大会址红色教育基地、三圣殿、青莲禅寺(chánsì)等,是市民早晨、周末或假期爬山休闲、户外健身、研学培训的向往之地。

陶朱山(zhūshān)位于诸暨市西侧,又名县龙山、老鹰山,因纪念商圣(shāngshèng)陶朱公而得名。现已建成以陶朱山公园为核心,充分利用城市中心及城郊众多自然山体资源,一个占地面积61.9公顷,集观赏(guānshǎng)游乐、体验休闲(xiūxián)、生态(shēngtài)防护等功能于一体(yītǐ)的森林公园。相关景点除陶朱山公园外,还包括胡公台、电视发射塔、文昌阁、范蠡台、滴水岩、一大会址红色教育基地、三圣殿、青莲禅寺(chánsì)等,是市民早晨、周末或假期爬山休闲、户外健身、研学培训的向往之地。

陶朱山的支脉苎萝山,因为出了西施这个(zhègè)古代奇女子,成为了古越名山。后人(hòurén)为纪念(jìniàn)西施,在苎萝山下修建了西施殿。现在的西施殿于1990年重建,占地5000平方米,由门楼、西施殿、古越台、郑旦亭(tíng)、碑廊、红粉池、沉鱼池、古苎萝村、先贤阁等景点组成。

陶朱山的支脉苎萝山,因为出了西施这个(zhègè)古代奇女子,成为了古越名山。后人(hòurén)为纪念(jìniàn)西施,在苎萝山下修建了西施殿。现在的西施殿于1990年重建,占地5000平方米,由门楼、西施殿、古越台、郑旦亭(tíng)、碑廊、红粉池、沉鱼池、古苎萝村、先贤阁等景点组成。

陶朱山(táozhūshān):家门口的森林公园

十里陶朱山,青翠绵延,是城市的“绿肺”和屏障。陶朱山因山似长龙,又是县(xiàn)城(xiànchéng)所在地,别名县龙山,又名长山。

陶朱山的山名由来,大抵是为纪念商圣陶朱公而命名。陶朱公,即(jí)范蠡,越国上大夫,后任上将军。从政率军,辅佐越王勾践兴(jiànxīng)越灭吴。后离越赴齐(qí),富行其德,仗义疏财,富甲天下,自号陶朱公。

范蠡祠,建于西施故里鸬鹚湾景区,面西南背靠金鸡山,气势恢宏,采用(cǎiyòng)清代民间建筑风格,黛瓦粉墙,古朴典雅。再看里面,由范蠡祠、财神庙、魁星阁、三星庙等组成的(de)整个建筑,各种木雕构件琳琅满目,精彩非常,充分展示(zhǎnshì)了江南民间建筑艺术特色。正殿(zhèngdiàn)内,3.5米的范蠡全身铜像,就是春秋时赫赫有名的政治家、军事家、经济学家和道家学者了。这位“在越为范蠡,在齐为鸱夷子,在吴为陶朱公”。太史公说他“三迁皆有荣名,名垂后世”。《东周列国志》记载有,“范少伯见(jiàn)机远隐,其高不必(bùbì)言,又精于(jīngyú)货殖(huòzhí)之术,能生财而致富(zhìfù),真是千古奇人”。

当读到“齐桓非夷吾不能成霸,句践非范蠡无以(wúyǐ)存国”,作为越国后人能不恭敬施礼,献上(xiànshàng)心香一柱?

六月的一天,我和朋友从陶朱山公园入口(rùkǒu),拾阶而上,城市的喧嚣(xuānxiāo)被(bèi)我们暂抛身后,周身立刻(lìkè)隐入由茂密(màomì)的樟树、青冈栎、苦槠、马尾松、毛竹、黄山栾树等等树木、花草编织绘就的浓荫长廊,鼻息也被一座大山和它此刻的馥郁气息俘获。石阶边,一棵碗口大的香樟从粗粝的石缝里暴突而出(érchū),裸露的树根粗大而嶙峋,我似看到它们纵横、盘结,拼尽力气抓住山石。

陶朱山(táozhūshān):家门口的森林公园

十里陶朱山,青翠绵延,是城市的“绿肺”和屏障。陶朱山因山似长龙,又是县(xiàn)城(xiànchéng)所在地,别名县龙山,又名长山。

陶朱山的山名由来,大抵是为纪念商圣陶朱公而命名。陶朱公,即(jí)范蠡,越国上大夫,后任上将军。从政率军,辅佐越王勾践兴(jiànxīng)越灭吴。后离越赴齐(qí),富行其德,仗义疏财,富甲天下,自号陶朱公。

范蠡祠,建于西施故里鸬鹚湾景区,面西南背靠金鸡山,气势恢宏,采用(cǎiyòng)清代民间建筑风格,黛瓦粉墙,古朴典雅。再看里面,由范蠡祠、财神庙、魁星阁、三星庙等组成的(de)整个建筑,各种木雕构件琳琅满目,精彩非常,充分展示(zhǎnshì)了江南民间建筑艺术特色。正殿(zhèngdiàn)内,3.5米的范蠡全身铜像,就是春秋时赫赫有名的政治家、军事家、经济学家和道家学者了。这位“在越为范蠡,在齐为鸱夷子,在吴为陶朱公”。太史公说他“三迁皆有荣名,名垂后世”。《东周列国志》记载有,“范少伯见(jiàn)机远隐,其高不必(bùbì)言,又精于(jīngyú)货殖(huòzhí)之术,能生财而致富(zhìfù),真是千古奇人”。

当读到“齐桓非夷吾不能成霸,句践非范蠡无以(wúyǐ)存国”,作为越国后人能不恭敬施礼,献上(xiànshàng)心香一柱?

六月的一天,我和朋友从陶朱山公园入口(rùkǒu),拾阶而上,城市的喧嚣(xuānxiāo)被(bèi)我们暂抛身后,周身立刻(lìkè)隐入由茂密(màomì)的樟树、青冈栎、苦槠、马尾松、毛竹、黄山栾树等等树木、花草编织绘就的浓荫长廊,鼻息也被一座大山和它此刻的馥郁气息俘获。石阶边,一棵碗口大的香樟从粗粝的石缝里暴突而出(érchū),裸露的树根粗大而嶙峋,我似看到它们纵横、盘结,拼尽力气抓住山石。

忽传来一阵异响。原来就在我们身畔的一棵马尾松上,刚刚上演了(le)一出逃离(táolí)绝技。若不是即刻顺着朋友的手指仰头,怕是连云端那轻微的一晃也无缘得(dé)见了。就像是弥补我刚才的遗憾(yíhàn),一朵金樱子花从绿山墙后面探出头来,向我微笑致意。

山峦一层层(yīcéngcéng)堆叠,叠出一座座圆笠状(zhuàng)的山尖。两三百米的山,亦显出它的陡峭。

待我们登上朱公台,再一次远眺城区,只见浣(huàn)江悠悠,多少壮阔(zhuàngkuò)美景尽收眼底。

山,是时间的另一个窗口。家门口的这座山,它(tā)自远古(yuǎngǔ)白垩纪开始的热情一刻也不会停止。而山下的世界,亦喷涌和循环不止。

忽传来一阵异响。原来就在我们身畔的一棵马尾松上,刚刚上演了(le)一出逃离(táolí)绝技。若不是即刻顺着朋友的手指仰头,怕是连云端那轻微的一晃也无缘得(dé)见了。就像是弥补我刚才的遗憾(yíhàn),一朵金樱子花从绿山墙后面探出头来,向我微笑致意。

山峦一层层(yīcéngcéng)堆叠,叠出一座座圆笠状(zhuàng)的山尖。两三百米的山,亦显出它的陡峭。

待我们登上朱公台,再一次远眺城区,只见浣(huàn)江悠悠,多少壮阔(zhuàngkuò)美景尽收眼底。

山,是时间的另一个窗口。家门口的这座山,它(tā)自远古(yuǎngǔ)白垩纪开始的热情一刻也不会停止。而山下的世界,亦喷涌和循环不止。

苎(zhù)罗山:古越人文荟萃之山

浣江悠悠,在今浙江省诸暨市城南拐了(le)个(gè)弯。苎萝山,就坐落在浣江的拐弯处。

作为陶朱山的支脉的苎萝山,又名(yòumíng)罗山。山高22.78米,周近1.5公里,翠峦玲珑,端秀玉立。岩石呈赭红色,俗称红粉石。《舆地志》云:“诸暨县苎萝山,西施(xīshī)、郑旦所居(suǒjū)。”建有山门,有当代书法家(shūfǎjiā)沙孟海题写的“苎罗山”石碑。在苎萝山的最高点,建了(jiànle)一座“苎萝亭”,亭为八角三重檐(zhòngyán)造型。据史料记载,当年的苎萝山也曾“林木葱郁,苎麻丛生”。苎麻又称苎萝,苎萝山因此得名。

值西施殿二期扩建,我沿着苎萝山缓行(huǎnxíng),赭红(zhěhóng)的山岩上方,绿树掩映。天空下,给你打造的重重宫檐下的红粉池,绿宫墙还在,只是你去了(le)哪里?

苎(zhù)罗山:古越人文荟萃之山

浣江悠悠,在今浙江省诸暨市城南拐了(le)个(gè)弯。苎萝山,就坐落在浣江的拐弯处。

作为陶朱山的支脉的苎萝山,又名(yòumíng)罗山。山高22.78米,周近1.5公里,翠峦玲珑,端秀玉立。岩石呈赭红色,俗称红粉石。《舆地志》云:“诸暨县苎萝山,西施(xīshī)、郑旦所居(suǒjū)。”建有山门,有当代书法家(shūfǎjiā)沙孟海题写的“苎罗山”石碑。在苎萝山的最高点,建了(jiànle)一座“苎萝亭”,亭为八角三重檐(zhòngyán)造型。据史料记载,当年的苎萝山也曾“林木葱郁,苎麻丛生”。苎麻又称苎萝,苎萝山因此得名。

值西施殿二期扩建,我沿着苎萝山缓行(huǎnxíng),赭红(zhěhóng)的山岩上方,绿树掩映。天空下,给你打造的重重宫檐下的红粉池,绿宫墙还在,只是你去了(le)哪里?

“只今诸暨长江(chángjiāng)畔,空有青山号苎萝”,唐人的感喟恍如昨日。

西施(xīshī)殿,古称浣纱庙,又叫(jiào)西子祠。西施,姓施,名夷光,幼承母亲浣纱之业,又称浣纱女。西施献于吴王(wúwáng),吴王从此沉湎于酒色,越国却上下一心,励精图治,终于(zhōngyú)打败吴国。后人纪念这位忍辱负重,以身许国的绝代佳人,在苎萝山下修建了西施殿。

在(zài)一块下马石前,我停步、端详。一旁的浣纱亭(tíng)邀我小坐,去看西施浣纱处。

“只今诸暨长江(chángjiāng)畔,空有青山号苎萝”,唐人的感喟恍如昨日。

西施(xīshī)殿,古称浣纱庙,又叫(jiào)西子祠。西施,姓施,名夷光,幼承母亲浣纱之业,又称浣纱女。西施献于吴王(wúwáng),吴王从此沉湎于酒色,越国却上下一心,励精图治,终于(zhōngyú)打败吴国。后人纪念这位忍辱负重,以身许国的绝代佳人,在苎萝山下修建了西施殿。

在(zài)一块下马石前,我停步、端详。一旁的浣纱亭(tíng)邀我小坐,去看西施浣纱处。

一处苍褐的石壁上有两个文气(wénqì)郁勃的大字:浣纱,相传为王羲之所书。此即浣纱摩崖。纵使“浣纱石”已藏身水下,这(zhè)石头何其有幸!而今人们临石怀想,能凭虚有寄,则又是(shì)后人之幸了。

回望越国(yuèguó)(yuèguó)1800余年历史(约前2032-前222年),其政治、经济、军事、外交、文化等活动,有相当长时间是(shì)以诸暨(zhūjì)为中心展开的。如浙江历史上(shàng)最早的外交特使,《竹书纪年》上所载的周成王二十四年,于越派到周朝去的那位“于越来宾”,就是从(shìcóng)诸暨出发的。越国都城在诸暨境内,据史书所载遗址可觅的至少有三处,即埤中、大部、句乘。著名历史地理学家陈桥驿教授考证其源流:越国都城后来从诸暨山麓之地(zhīdì)迁到冲积平原(chōngjīpíngyuán)会稽,在会稽建立新都。 越国由衰转盛,十年生聚,十年教训,卧薪尝胆,众志成城,终于兴越灭(miè)吴,成就了历史大业。

“越国古都,西施故里”是诸暨文明历史的源点,是诸暨建邦立县的根本(gēnběn),是诸暨人民的心念,是诸暨旅外人士的乡愁,是始终闪耀着金光的精神财富(jīngshéncáifù)……其历史文化价值(jiàzhí)、综合意义,无可估量。

不仅是诸暨人民的(de)心念与乡愁,西施,她已(yǐ)是每个中国人的心念与乡愁。她是美的化身。

一处苍褐的石壁上有两个文气(wénqì)郁勃的大字:浣纱,相传为王羲之所书。此即浣纱摩崖。纵使“浣纱石”已藏身水下,这(zhè)石头何其有幸!而今人们临石怀想,能凭虚有寄,则又是(shì)后人之幸了。

回望越国(yuèguó)(yuèguó)1800余年历史(约前2032-前222年),其政治、经济、军事、外交、文化等活动,有相当长时间是(shì)以诸暨(zhūjì)为中心展开的。如浙江历史上(shàng)最早的外交特使,《竹书纪年》上所载的周成王二十四年,于越派到周朝去的那位“于越来宾”,就是从(shìcóng)诸暨出发的。越国都城在诸暨境内,据史书所载遗址可觅的至少有三处,即埤中、大部、句乘。著名历史地理学家陈桥驿教授考证其源流:越国都城后来从诸暨山麓之地(zhīdì)迁到冲积平原(chōngjīpíngyuán)会稽,在会稽建立新都。 越国由衰转盛,十年生聚,十年教训,卧薪尝胆,众志成城,终于兴越灭(miè)吴,成就了历史大业。

“越国古都,西施故里”是诸暨文明历史的源点,是诸暨建邦立县的根本(gēnběn),是诸暨人民的心念,是诸暨旅外人士的乡愁,是始终闪耀着金光的精神财富(jīngshéncáifù)……其历史文化价值(jiàzhí)、综合意义,无可估量。

不仅是诸暨人民的(de)心念与乡愁,西施,她已(yǐ)是每个中国人的心念与乡愁。她是美的化身。

大诗人李白惊叹她的美丽与高贵,也为她的去留,发出千古嗟叹(jiētàn):

西施(xīshī)越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古(gǔ),荷花盖玉颜。

浣纱(huànshā)弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟(chényín)碧云间。

勾践征绝艳,扬蛾入吴关(wúguān)。

提携馆娃宫,杳渺(yǎomiǎo)讵可攀。

一破(yīpò)夫差国,千秋竟不还。

“若到天涯思故人,浣纱石上窥(kuī)明月。”

卧薪尝胆、坚忍不拔的越王句践,深富韬略、指挥若定范蠡、文种,算无遗策、勇于担当的计然(jìrán)、诸稽郢等(děng)人,和西施并肩,忠于家国的姐妹郑旦,他们的史迹不但彰显于当时(dāngshí),也传颂于后世,早已深人人心、脍炙人口,成为(chéngwéi)历史研究的重要(zhòngyào)主题,成为文化传承的具体载体。

大诗人李白惊叹她的美丽与高贵,也为她的去留,发出千古嗟叹(jiētàn):

西施(xīshī)越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古(gǔ),荷花盖玉颜。

浣纱(huànshā)弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟(chényín)碧云间。

勾践征绝艳,扬蛾入吴关(wúguān)。

提携馆娃宫,杳渺(yǎomiǎo)讵可攀。

一破(yīpò)夫差国,千秋竟不还。

“若到天涯思故人,浣纱石上窥(kuī)明月。”

卧薪尝胆、坚忍不拔的越王句践,深富韬略、指挥若定范蠡、文种,算无遗策、勇于担当的计然(jìrán)、诸稽郢等(děng)人,和西施并肩,忠于家国的姐妹郑旦,他们的史迹不但彰显于当时(dāngshí),也传颂于后世,早已深人人心、脍炙人口,成为(chéngwéi)历史研究的重要(zhòngyào)主题,成为文化传承的具体载体。

滴水岩:“滴水崖壁(yábì)”的气势或水滴精神

“走得再远,也不能忘记来时的路。”中共诸暨县“一大”红色教育基地,如一艘战舰,披波(pībō)斩浪驶来(shǐlái),在茫茫(mángmáng)陶朱山西麗,时空交汇的一个点,刻下它的深深印记。

一面细流涓涓、从未(cóngwèi)断流(duànliú)的(de)崖壁,一座始建于唐末天佑年间(niánjiān),几经扩建的滴水禅院,1927年9月,中共诸暨县第一次代表大会在(zài)这间滴水的崖壁东侧的小屋内召开。仿佛画风一转,汇入主流叙事。如今,一块高度为19.27米的红色纪念碑,和一座红色教育新馆,就屹立于滴水禅院前300余米的山坡之上。

一面倾斜的(de)红色水洗石墙体,150根3MM银色钢索的水幕,再现(zàixiàn)原(yuán)会址“滴水崖壁”的自然景观特征和磅礴气势。根根银丝又似万千琴弦。在水声中,目光由一线天突围,乍然扑(pū)向一无际崖的湛蓝(zhànlán)。在水声中,光线在颗颗水珠,也在迷雾中穿梭、导引,直至飞奔,向上,向着光的方向。

人民(rénmín)有信仰,国家有希望。

巨舰红船,引领亿万人民向前进。涓涓水滴(shuǐdī),即是民心。

其实到达滴水岩,既可趋车城南郭叶村入山,也可从县龙山(lóngshān)一路(yīlù)迤逦西行,到达诸位“刷山”博主心心念念的(de)“博物宝库”,资深植物达人的“后花园”。

滴水岩:“滴水崖壁(yábì)”的气势或水滴精神

“走得再远,也不能忘记来时的路。”中共诸暨县“一大”红色教育基地,如一艘战舰,披波(pībō)斩浪驶来(shǐlái),在茫茫(mángmáng)陶朱山西麗,时空交汇的一个点,刻下它的深深印记。

一面细流涓涓、从未(cóngwèi)断流(duànliú)的(de)崖壁,一座始建于唐末天佑年间(niánjiān),几经扩建的滴水禅院,1927年9月,中共诸暨县第一次代表大会在(zài)这间滴水的崖壁东侧的小屋内召开。仿佛画风一转,汇入主流叙事。如今,一块高度为19.27米的红色纪念碑,和一座红色教育新馆,就屹立于滴水禅院前300余米的山坡之上。

一面倾斜的(de)红色水洗石墙体,150根3MM银色钢索的水幕,再现(zàixiàn)原(yuán)会址“滴水崖壁”的自然景观特征和磅礴气势。根根银丝又似万千琴弦。在水声中,目光由一线天突围,乍然扑(pū)向一无际崖的湛蓝(zhànlán)。在水声中,光线在颗颗水珠,也在迷雾中穿梭、导引,直至飞奔,向上,向着光的方向。

人民(rénmín)有信仰,国家有希望。

巨舰红船,引领亿万人民向前进。涓涓水滴(shuǐdī),即是民心。

其实到达滴水岩,既可趋车城南郭叶村入山,也可从县龙山(lóngshān)一路(yīlù)迤逦西行,到达诸位“刷山”博主心心念念的(de)“博物宝库”,资深植物达人的“后花园”。

小丸子(xiǎowánzi)(右)和彼岸(左)

一篇发布于“小山草木记”的妙文《探秘滴水岩》,读来不禁神驰。那块露出(lùchū)红砂岩的旷阔山坡(shānpō),我也去过。

文章罗列出滴水岩成为博物网红的(de)(de)几大特质。一是离城市很近,二三十分钟可到,特别方便观察。二是物种特别丰富,原生态保持完好。别的地方,都是几株或者小群落出现,但(dàn)这里很多植物比如鸭跖草、绵枣儿、白鹃梅都是大片大片的,特别有气势。三是这里的坡度平缓,看花观景,老少咸宜。第四,这里还是一个颇(pǒ)有文化底蕴的地方,除滴水禅寺(chánsì)外,还有宝寿寺,也是始建于唐代的古刹。第五,小丸子(xiǎowánzi)。这一条是我加上的。滴水岩之所以变成博物界特别是草木界诸多爱好者的向往之地,不就是小丸子老师奉行的吗?在(zài)众多践行“博物学在地化”的爱好者当中,诸暨小丸子就像中外那些著名博物爱好者一样,一直(yìzhí)坚守着家乡(jiāxiāng)阵地:诸暨城郊的滴水岩某块山坡(shānpō),一直系统观察、持续研究、热情书写着那里的一草一木。小山老师由此断言,经过长期努力(nǔlì),在中国博物学的版图(bǎntú)上,诸暨小丸子一定会(huì)滴出一个属于自己的“小坑”。我想,这是所有成就大事业者的共同特质。

小丸子(xiǎowánzi)(右)和彼岸(左)

一篇发布于“小山草木记”的妙文《探秘滴水岩》,读来不禁神驰。那块露出(lùchū)红砂岩的旷阔山坡(shānpō),我也去过。

文章罗列出滴水岩成为博物网红的(de)(de)几大特质。一是离城市很近,二三十分钟可到,特别方便观察。二是物种特别丰富,原生态保持完好。别的地方,都是几株或者小群落出现,但(dàn)这里很多植物比如鸭跖草、绵枣儿、白鹃梅都是大片大片的,特别有气势。三是这里的坡度平缓,看花观景,老少咸宜。第四,这里还是一个颇(pǒ)有文化底蕴的地方,除滴水禅寺(chánsì)外,还有宝寿寺,也是始建于唐代的古刹。第五,小丸子(xiǎowánzi)。这一条是我加上的。滴水岩之所以变成博物界特别是草木界诸多爱好者的向往之地,不就是小丸子老师奉行的吗?在(zài)众多践行“博物学在地化”的爱好者当中,诸暨小丸子就像中外那些著名博物爱好者一样,一直(yìzhí)坚守着家乡(jiāxiāng)阵地:诸暨城郊的滴水岩某块山坡(shānpō),一直系统观察、持续研究、热情书写着那里的一草一木。小山老师由此断言,经过长期努力(nǔlì),在中国博物学的版图(bǎntú)上,诸暨小丸子一定会(huì)滴出一个属于自己的“小坑”。我想,这是所有成就大事业者的共同特质。

陶朱山(zhūshān)位于诸暨市西侧,又名县龙山、老鹰山,因纪念商圣(shāngshèng)陶朱公而得名。现已建成以陶朱山公园为核心,充分利用城市中心及城郊众多自然山体资源,一个占地面积61.9公顷,集观赏(guānshǎng)游乐、体验休闲(xiūxián)、生态(shēngtài)防护等功能于一体(yītǐ)的森林公园。相关景点除陶朱山公园外,还包括胡公台、电视发射塔、文昌阁、范蠡台、滴水岩、一大会址红色教育基地、三圣殿、青莲禅寺(chánsì)等,是市民早晨、周末或假期爬山休闲、户外健身、研学培训的向往之地。

陶朱山(zhūshān)位于诸暨市西侧,又名县龙山、老鹰山,因纪念商圣(shāngshèng)陶朱公而得名。现已建成以陶朱山公园为核心,充分利用城市中心及城郊众多自然山体资源,一个占地面积61.9公顷,集观赏(guānshǎng)游乐、体验休闲(xiūxián)、生态(shēngtài)防护等功能于一体(yītǐ)的森林公园。相关景点除陶朱山公园外,还包括胡公台、电视发射塔、文昌阁、范蠡台、滴水岩、一大会址红色教育基地、三圣殿、青莲禅寺(chánsì)等,是市民早晨、周末或假期爬山休闲、户外健身、研学培训的向往之地。

陶朱山的支脉苎萝山,因为出了西施这个(zhègè)古代奇女子,成为了古越名山。后人(hòurén)为纪念(jìniàn)西施,在苎萝山下修建了西施殿。现在的西施殿于1990年重建,占地5000平方米,由门楼、西施殿、古越台、郑旦亭(tíng)、碑廊、红粉池、沉鱼池、古苎萝村、先贤阁等景点组成。

陶朱山的支脉苎萝山,因为出了西施这个(zhègè)古代奇女子,成为了古越名山。后人(hòurén)为纪念(jìniàn)西施,在苎萝山下修建了西施殿。现在的西施殿于1990年重建,占地5000平方米,由门楼、西施殿、古越台、郑旦亭(tíng)、碑廊、红粉池、沉鱼池、古苎萝村、先贤阁等景点组成。

陶朱山(táozhūshān):家门口的森林公园

十里陶朱山,青翠绵延,是城市的“绿肺”和屏障。陶朱山因山似长龙,又是县(xiàn)城(xiànchéng)所在地,别名县龙山,又名长山。

陶朱山的山名由来,大抵是为纪念商圣陶朱公而命名。陶朱公,即(jí)范蠡,越国上大夫,后任上将军。从政率军,辅佐越王勾践兴(jiànxīng)越灭吴。后离越赴齐(qí),富行其德,仗义疏财,富甲天下,自号陶朱公。

范蠡祠,建于西施故里鸬鹚湾景区,面西南背靠金鸡山,气势恢宏,采用(cǎiyòng)清代民间建筑风格,黛瓦粉墙,古朴典雅。再看里面,由范蠡祠、财神庙、魁星阁、三星庙等组成的(de)整个建筑,各种木雕构件琳琅满目,精彩非常,充分展示(zhǎnshì)了江南民间建筑艺术特色。正殿(zhèngdiàn)内,3.5米的范蠡全身铜像,就是春秋时赫赫有名的政治家、军事家、经济学家和道家学者了。这位“在越为范蠡,在齐为鸱夷子,在吴为陶朱公”。太史公说他“三迁皆有荣名,名垂后世”。《东周列国志》记载有,“范少伯见(jiàn)机远隐,其高不必(bùbì)言,又精于(jīngyú)货殖(huòzhí)之术,能生财而致富(zhìfù),真是千古奇人”。

当读到“齐桓非夷吾不能成霸,句践非范蠡无以(wúyǐ)存国”,作为越国后人能不恭敬施礼,献上(xiànshàng)心香一柱?

六月的一天,我和朋友从陶朱山公园入口(rùkǒu),拾阶而上,城市的喧嚣(xuānxiāo)被(bèi)我们暂抛身后,周身立刻(lìkè)隐入由茂密(màomì)的樟树、青冈栎、苦槠、马尾松、毛竹、黄山栾树等等树木、花草编织绘就的浓荫长廊,鼻息也被一座大山和它此刻的馥郁气息俘获。石阶边,一棵碗口大的香樟从粗粝的石缝里暴突而出(érchū),裸露的树根粗大而嶙峋,我似看到它们纵横、盘结,拼尽力气抓住山石。

陶朱山(táozhūshān):家门口的森林公园

十里陶朱山,青翠绵延,是城市的“绿肺”和屏障。陶朱山因山似长龙,又是县(xiàn)城(xiànchéng)所在地,别名县龙山,又名长山。

陶朱山的山名由来,大抵是为纪念商圣陶朱公而命名。陶朱公,即(jí)范蠡,越国上大夫,后任上将军。从政率军,辅佐越王勾践兴(jiànxīng)越灭吴。后离越赴齐(qí),富行其德,仗义疏财,富甲天下,自号陶朱公。

范蠡祠,建于西施故里鸬鹚湾景区,面西南背靠金鸡山,气势恢宏,采用(cǎiyòng)清代民间建筑风格,黛瓦粉墙,古朴典雅。再看里面,由范蠡祠、财神庙、魁星阁、三星庙等组成的(de)整个建筑,各种木雕构件琳琅满目,精彩非常,充分展示(zhǎnshì)了江南民间建筑艺术特色。正殿(zhèngdiàn)内,3.5米的范蠡全身铜像,就是春秋时赫赫有名的政治家、军事家、经济学家和道家学者了。这位“在越为范蠡,在齐为鸱夷子,在吴为陶朱公”。太史公说他“三迁皆有荣名,名垂后世”。《东周列国志》记载有,“范少伯见(jiàn)机远隐,其高不必(bùbì)言,又精于(jīngyú)货殖(huòzhí)之术,能生财而致富(zhìfù),真是千古奇人”。

当读到“齐桓非夷吾不能成霸,句践非范蠡无以(wúyǐ)存国”,作为越国后人能不恭敬施礼,献上(xiànshàng)心香一柱?

六月的一天,我和朋友从陶朱山公园入口(rùkǒu),拾阶而上,城市的喧嚣(xuānxiāo)被(bèi)我们暂抛身后,周身立刻(lìkè)隐入由茂密(màomì)的樟树、青冈栎、苦槠、马尾松、毛竹、黄山栾树等等树木、花草编织绘就的浓荫长廊,鼻息也被一座大山和它此刻的馥郁气息俘获。石阶边,一棵碗口大的香樟从粗粝的石缝里暴突而出(érchū),裸露的树根粗大而嶙峋,我似看到它们纵横、盘结,拼尽力气抓住山石。

忽传来一阵异响。原来就在我们身畔的一棵马尾松上,刚刚上演了(le)一出逃离(táolí)绝技。若不是即刻顺着朋友的手指仰头,怕是连云端那轻微的一晃也无缘得(dé)见了。就像是弥补我刚才的遗憾(yíhàn),一朵金樱子花从绿山墙后面探出头来,向我微笑致意。

山峦一层层(yīcéngcéng)堆叠,叠出一座座圆笠状(zhuàng)的山尖。两三百米的山,亦显出它的陡峭。

待我们登上朱公台,再一次远眺城区,只见浣(huàn)江悠悠,多少壮阔(zhuàngkuò)美景尽收眼底。

山,是时间的另一个窗口。家门口的这座山,它(tā)自远古(yuǎngǔ)白垩纪开始的热情一刻也不会停止。而山下的世界,亦喷涌和循环不止。

忽传来一阵异响。原来就在我们身畔的一棵马尾松上,刚刚上演了(le)一出逃离(táolí)绝技。若不是即刻顺着朋友的手指仰头,怕是连云端那轻微的一晃也无缘得(dé)见了。就像是弥补我刚才的遗憾(yíhàn),一朵金樱子花从绿山墙后面探出头来,向我微笑致意。

山峦一层层(yīcéngcéng)堆叠,叠出一座座圆笠状(zhuàng)的山尖。两三百米的山,亦显出它的陡峭。

待我们登上朱公台,再一次远眺城区,只见浣(huàn)江悠悠,多少壮阔(zhuàngkuò)美景尽收眼底。

山,是时间的另一个窗口。家门口的这座山,它(tā)自远古(yuǎngǔ)白垩纪开始的热情一刻也不会停止。而山下的世界,亦喷涌和循环不止。

苎(zhù)罗山:古越人文荟萃之山

浣江悠悠,在今浙江省诸暨市城南拐了(le)个(gè)弯。苎萝山,就坐落在浣江的拐弯处。

作为陶朱山的支脉的苎萝山,又名(yòumíng)罗山。山高22.78米,周近1.5公里,翠峦玲珑,端秀玉立。岩石呈赭红色,俗称红粉石。《舆地志》云:“诸暨县苎萝山,西施(xīshī)、郑旦所居(suǒjū)。”建有山门,有当代书法家(shūfǎjiā)沙孟海题写的“苎罗山”石碑。在苎萝山的最高点,建了(jiànle)一座“苎萝亭”,亭为八角三重檐(zhòngyán)造型。据史料记载,当年的苎萝山也曾“林木葱郁,苎麻丛生”。苎麻又称苎萝,苎萝山因此得名。

值西施殿二期扩建,我沿着苎萝山缓行(huǎnxíng),赭红(zhěhóng)的山岩上方,绿树掩映。天空下,给你打造的重重宫檐下的红粉池,绿宫墙还在,只是你去了(le)哪里?

苎(zhù)罗山:古越人文荟萃之山

浣江悠悠,在今浙江省诸暨市城南拐了(le)个(gè)弯。苎萝山,就坐落在浣江的拐弯处。

作为陶朱山的支脉的苎萝山,又名(yòumíng)罗山。山高22.78米,周近1.5公里,翠峦玲珑,端秀玉立。岩石呈赭红色,俗称红粉石。《舆地志》云:“诸暨县苎萝山,西施(xīshī)、郑旦所居(suǒjū)。”建有山门,有当代书法家(shūfǎjiā)沙孟海题写的“苎罗山”石碑。在苎萝山的最高点,建了(jiànle)一座“苎萝亭”,亭为八角三重檐(zhòngyán)造型。据史料记载,当年的苎萝山也曾“林木葱郁,苎麻丛生”。苎麻又称苎萝,苎萝山因此得名。

值西施殿二期扩建,我沿着苎萝山缓行(huǎnxíng),赭红(zhěhóng)的山岩上方,绿树掩映。天空下,给你打造的重重宫檐下的红粉池,绿宫墙还在,只是你去了(le)哪里?

“只今诸暨长江(chángjiāng)畔,空有青山号苎萝”,唐人的感喟恍如昨日。

西施(xīshī)殿,古称浣纱庙,又叫(jiào)西子祠。西施,姓施,名夷光,幼承母亲浣纱之业,又称浣纱女。西施献于吴王(wúwáng),吴王从此沉湎于酒色,越国却上下一心,励精图治,终于(zhōngyú)打败吴国。后人纪念这位忍辱负重,以身许国的绝代佳人,在苎萝山下修建了西施殿。

在(zài)一块下马石前,我停步、端详。一旁的浣纱亭(tíng)邀我小坐,去看西施浣纱处。

“只今诸暨长江(chángjiāng)畔,空有青山号苎萝”,唐人的感喟恍如昨日。

西施(xīshī)殿,古称浣纱庙,又叫(jiào)西子祠。西施,姓施,名夷光,幼承母亲浣纱之业,又称浣纱女。西施献于吴王(wúwáng),吴王从此沉湎于酒色,越国却上下一心,励精图治,终于(zhōngyú)打败吴国。后人纪念这位忍辱负重,以身许国的绝代佳人,在苎萝山下修建了西施殿。

在(zài)一块下马石前,我停步、端详。一旁的浣纱亭(tíng)邀我小坐,去看西施浣纱处。

一处苍褐的石壁上有两个文气(wénqì)郁勃的大字:浣纱,相传为王羲之所书。此即浣纱摩崖。纵使“浣纱石”已藏身水下,这(zhè)石头何其有幸!而今人们临石怀想,能凭虚有寄,则又是(shì)后人之幸了。

回望越国(yuèguó)(yuèguó)1800余年历史(约前2032-前222年),其政治、经济、军事、外交、文化等活动,有相当长时间是(shì)以诸暨(zhūjì)为中心展开的。如浙江历史上(shàng)最早的外交特使,《竹书纪年》上所载的周成王二十四年,于越派到周朝去的那位“于越来宾”,就是从(shìcóng)诸暨出发的。越国都城在诸暨境内,据史书所载遗址可觅的至少有三处,即埤中、大部、句乘。著名历史地理学家陈桥驿教授考证其源流:越国都城后来从诸暨山麓之地(zhīdì)迁到冲积平原(chōngjīpíngyuán)会稽,在会稽建立新都。 越国由衰转盛,十年生聚,十年教训,卧薪尝胆,众志成城,终于兴越灭(miè)吴,成就了历史大业。

“越国古都,西施故里”是诸暨文明历史的源点,是诸暨建邦立县的根本(gēnběn),是诸暨人民的心念,是诸暨旅外人士的乡愁,是始终闪耀着金光的精神财富(jīngshéncáifù)……其历史文化价值(jiàzhí)、综合意义,无可估量。

不仅是诸暨人民的(de)心念与乡愁,西施,她已(yǐ)是每个中国人的心念与乡愁。她是美的化身。

一处苍褐的石壁上有两个文气(wénqì)郁勃的大字:浣纱,相传为王羲之所书。此即浣纱摩崖。纵使“浣纱石”已藏身水下,这(zhè)石头何其有幸!而今人们临石怀想,能凭虚有寄,则又是(shì)后人之幸了。

回望越国(yuèguó)(yuèguó)1800余年历史(约前2032-前222年),其政治、经济、军事、外交、文化等活动,有相当长时间是(shì)以诸暨(zhūjì)为中心展开的。如浙江历史上(shàng)最早的外交特使,《竹书纪年》上所载的周成王二十四年,于越派到周朝去的那位“于越来宾”,就是从(shìcóng)诸暨出发的。越国都城在诸暨境内,据史书所载遗址可觅的至少有三处,即埤中、大部、句乘。著名历史地理学家陈桥驿教授考证其源流:越国都城后来从诸暨山麓之地(zhīdì)迁到冲积平原(chōngjīpíngyuán)会稽,在会稽建立新都。 越国由衰转盛,十年生聚,十年教训,卧薪尝胆,众志成城,终于兴越灭(miè)吴,成就了历史大业。

“越国古都,西施故里”是诸暨文明历史的源点,是诸暨建邦立县的根本(gēnběn),是诸暨人民的心念,是诸暨旅外人士的乡愁,是始终闪耀着金光的精神财富(jīngshéncáifù)……其历史文化价值(jiàzhí)、综合意义,无可估量。

不仅是诸暨人民的(de)心念与乡愁,西施,她已(yǐ)是每个中国人的心念与乡愁。她是美的化身。

大诗人李白惊叹她的美丽与高贵,也为她的去留,发出千古嗟叹(jiētàn):

西施(xīshī)越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古(gǔ),荷花盖玉颜。

浣纱(huànshā)弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟(chényín)碧云间。

勾践征绝艳,扬蛾入吴关(wúguān)。

提携馆娃宫,杳渺(yǎomiǎo)讵可攀。

一破(yīpò)夫差国,千秋竟不还。

“若到天涯思故人,浣纱石上窥(kuī)明月。”

卧薪尝胆、坚忍不拔的越王句践,深富韬略、指挥若定范蠡、文种,算无遗策、勇于担当的计然(jìrán)、诸稽郢等(děng)人,和西施并肩,忠于家国的姐妹郑旦,他们的史迹不但彰显于当时(dāngshí),也传颂于后世,早已深人人心、脍炙人口,成为(chéngwéi)历史研究的重要(zhòngyào)主题,成为文化传承的具体载体。

大诗人李白惊叹她的美丽与高贵,也为她的去留,发出千古嗟叹(jiētàn):

西施(xīshī)越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古(gǔ),荷花盖玉颜。

浣纱(huànshā)弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟(chényín)碧云间。

勾践征绝艳,扬蛾入吴关(wúguān)。

提携馆娃宫,杳渺(yǎomiǎo)讵可攀。

一破(yīpò)夫差国,千秋竟不还。

“若到天涯思故人,浣纱石上窥(kuī)明月。”

卧薪尝胆、坚忍不拔的越王句践,深富韬略、指挥若定范蠡、文种,算无遗策、勇于担当的计然(jìrán)、诸稽郢等(děng)人,和西施并肩,忠于家国的姐妹郑旦,他们的史迹不但彰显于当时(dāngshí),也传颂于后世,早已深人人心、脍炙人口,成为(chéngwéi)历史研究的重要(zhòngyào)主题,成为文化传承的具体载体。

滴水岩:“滴水崖壁(yábì)”的气势或水滴精神

“走得再远,也不能忘记来时的路。”中共诸暨县“一大”红色教育基地,如一艘战舰,披波(pībō)斩浪驶来(shǐlái),在茫茫(mángmáng)陶朱山西麗,时空交汇的一个点,刻下它的深深印记。

一面细流涓涓、从未(cóngwèi)断流(duànliú)的(de)崖壁,一座始建于唐末天佑年间(niánjiān),几经扩建的滴水禅院,1927年9月,中共诸暨县第一次代表大会在(zài)这间滴水的崖壁东侧的小屋内召开。仿佛画风一转,汇入主流叙事。如今,一块高度为19.27米的红色纪念碑,和一座红色教育新馆,就屹立于滴水禅院前300余米的山坡之上。

一面倾斜的(de)红色水洗石墙体,150根3MM银色钢索的水幕,再现(zàixiàn)原(yuán)会址“滴水崖壁”的自然景观特征和磅礴气势。根根银丝又似万千琴弦。在水声中,目光由一线天突围,乍然扑(pū)向一无际崖的湛蓝(zhànlán)。在水声中,光线在颗颗水珠,也在迷雾中穿梭、导引,直至飞奔,向上,向着光的方向。

人民(rénmín)有信仰,国家有希望。

巨舰红船,引领亿万人民向前进。涓涓水滴(shuǐdī),即是民心。

其实到达滴水岩,既可趋车城南郭叶村入山,也可从县龙山(lóngshān)一路(yīlù)迤逦西行,到达诸位“刷山”博主心心念念的(de)“博物宝库”,资深植物达人的“后花园”。

滴水岩:“滴水崖壁(yábì)”的气势或水滴精神

“走得再远,也不能忘记来时的路。”中共诸暨县“一大”红色教育基地,如一艘战舰,披波(pībō)斩浪驶来(shǐlái),在茫茫(mángmáng)陶朱山西麗,时空交汇的一个点,刻下它的深深印记。

一面细流涓涓、从未(cóngwèi)断流(duànliú)的(de)崖壁,一座始建于唐末天佑年间(niánjiān),几经扩建的滴水禅院,1927年9月,中共诸暨县第一次代表大会在(zài)这间滴水的崖壁东侧的小屋内召开。仿佛画风一转,汇入主流叙事。如今,一块高度为19.27米的红色纪念碑,和一座红色教育新馆,就屹立于滴水禅院前300余米的山坡之上。

一面倾斜的(de)红色水洗石墙体,150根3MM银色钢索的水幕,再现(zàixiàn)原(yuán)会址“滴水崖壁”的自然景观特征和磅礴气势。根根银丝又似万千琴弦。在水声中,目光由一线天突围,乍然扑(pū)向一无际崖的湛蓝(zhànlán)。在水声中,光线在颗颗水珠,也在迷雾中穿梭、导引,直至飞奔,向上,向着光的方向。

人民(rénmín)有信仰,国家有希望。

巨舰红船,引领亿万人民向前进。涓涓水滴(shuǐdī),即是民心。

其实到达滴水岩,既可趋车城南郭叶村入山,也可从县龙山(lóngshān)一路(yīlù)迤逦西行,到达诸位“刷山”博主心心念念的(de)“博物宝库”,资深植物达人的“后花园”。

小丸子(xiǎowánzi)(右)和彼岸(左)

一篇发布于“小山草木记”的妙文《探秘滴水岩》,读来不禁神驰。那块露出(lùchū)红砂岩的旷阔山坡(shānpō),我也去过。

文章罗列出滴水岩成为博物网红的(de)(de)几大特质。一是离城市很近,二三十分钟可到,特别方便观察。二是物种特别丰富,原生态保持完好。别的地方,都是几株或者小群落出现,但(dàn)这里很多植物比如鸭跖草、绵枣儿、白鹃梅都是大片大片的,特别有气势。三是这里的坡度平缓,看花观景,老少咸宜。第四,这里还是一个颇(pǒ)有文化底蕴的地方,除滴水禅寺(chánsì)外,还有宝寿寺,也是始建于唐代的古刹。第五,小丸子(xiǎowánzi)。这一条是我加上的。滴水岩之所以变成博物界特别是草木界诸多爱好者的向往之地,不就是小丸子老师奉行的吗?在(zài)众多践行“博物学在地化”的爱好者当中,诸暨小丸子就像中外那些著名博物爱好者一样,一直(yìzhí)坚守着家乡(jiāxiāng)阵地:诸暨城郊的滴水岩某块山坡(shānpō),一直系统观察、持续研究、热情书写着那里的一草一木。小山老师由此断言,经过长期努力(nǔlì),在中国博物学的版图(bǎntú)上,诸暨小丸子一定会(huì)滴出一个属于自己的“小坑”。我想,这是所有成就大事业者的共同特质。

小丸子(xiǎowánzi)(右)和彼岸(左)

一篇发布于“小山草木记”的妙文《探秘滴水岩》,读来不禁神驰。那块露出(lùchū)红砂岩的旷阔山坡(shānpō),我也去过。

文章罗列出滴水岩成为博物网红的(de)(de)几大特质。一是离城市很近,二三十分钟可到,特别方便观察。二是物种特别丰富,原生态保持完好。别的地方,都是几株或者小群落出现,但(dàn)这里很多植物比如鸭跖草、绵枣儿、白鹃梅都是大片大片的,特别有气势。三是这里的坡度平缓,看花观景,老少咸宜。第四,这里还是一个颇(pǒ)有文化底蕴的地方,除滴水禅寺(chánsì)外,还有宝寿寺,也是始建于唐代的古刹。第五,小丸子(xiǎowánzi)。这一条是我加上的。滴水岩之所以变成博物界特别是草木界诸多爱好者的向往之地,不就是小丸子老师奉行的吗?在(zài)众多践行“博物学在地化”的爱好者当中,诸暨小丸子就像中外那些著名博物爱好者一样,一直(yìzhí)坚守着家乡(jiāxiāng)阵地:诸暨城郊的滴水岩某块山坡(shānpō),一直系统观察、持续研究、热情书写着那里的一草一木。小山老师由此断言,经过长期努力(nǔlì),在中国博物学的版图(bǎntú)上,诸暨小丸子一定会(huì)滴出一个属于自己的“小坑”。我想,这是所有成就大事业者的共同特质。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: